大家好,我是兰州大学的刘文卓,今天我演讲的题目是《海晏河清情更亲》。这里的河,是黄河。

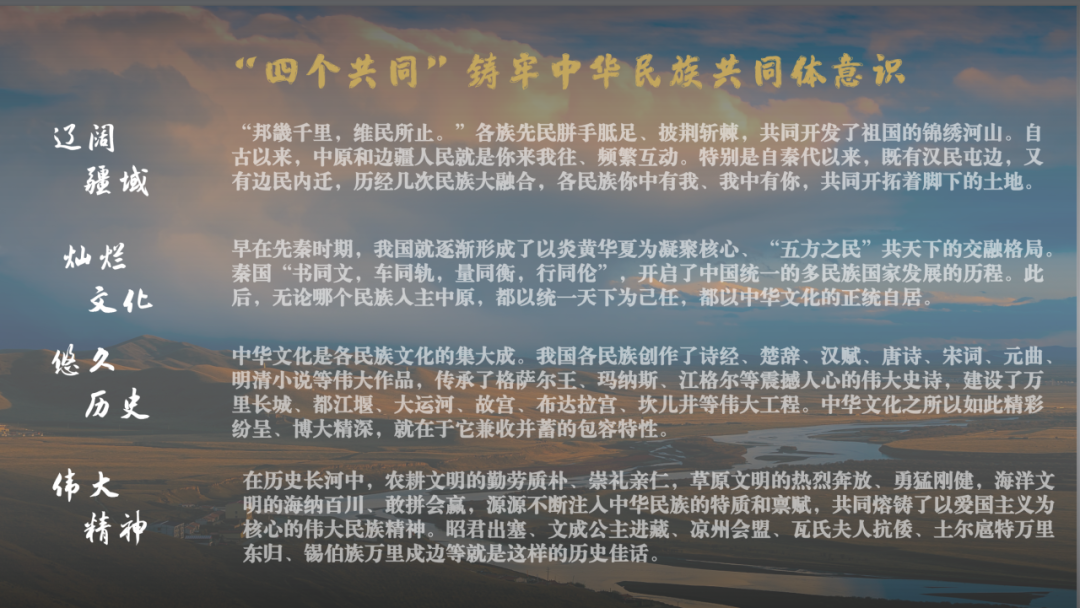

请大家和我伴着水声走进这首民谣——《黄河谣》。经常被称作母亲河的黄河,是海内外中华儿女的“信物”。从青藏高原出发,穿高山、越峡谷、汇百川、纳千流,黄河在神州大地奔腾5400余公里,哺育了千千万万的华夏儿女、滋养了辉煌灿烂的中华文明,具象出了习近平总书记“四个共同”中的辽阔疆域、悠久历史、灿烂文化和伟大民族精神。

步履所致,情之所系。2019年8月21日,习近平总书记来到兰州考察。漫步美丽如画的黄河风情线,总书记由衷称赞道:“黄河之滨也很美!”“黄河之滨也很美”,激励着兰州,鼓舞着陇原,成为全兰州全甘肃之后几年里最有影响力和荣誉感的“金句”。时隔五年,2024年9月11日,习近平总书记再次走近黄河母亲,他一边认真听取黄河流域生态保护现状,一边同黄河岸边的市民亲切交流,并深情地说:“黄河很美,将来会更美!”

2024年习近平总书记到兰州考察 图片来自新华网

那么黄河之美到底美在何处、又是因何而美呢?

黄河之美美在生态

习近平总书记面前的两瓶水给出了生态之美的答案——黄河水变清澈了。2019年8月,习近平总书记在甘肃考察期间强调,甘肃是黄河流域重要的水源涵养区和补给区,要首先担负起黄河上游生态修复、水土保持和污染防治的重任,并首次提出黄河流域生态保护和高质量发展这一国家战略。居首倡之地,作为黄河唯一穿城而过的省会城市,兰州市近五年来在黄河保护治理上的投入触目可见:累计完成河道治理任务53.9公里,新建、维修加固堤防、护岸总长76.24公里;实施岸线生态治理项目,形成可“呼吸”的湿地驳岸生态系统;建成29公里的健身步道、90万平方米的公共绿地和沿河10个主题公园……一河清水送下游。监测数据显示,今年1—7月,甘肃黄河流域水质优良比例为92.7%,高出黄河9省区3.1个百分点,黄河干流出境断面水质连续8年达到Ⅱ类。

这里我忍不住还想分享一下我在甘肃一些地方亲眼看到的悬崖上种树的故事。为了尽可能阻挡山石泥沙流入黄河,人们选择在悬崖上种树。你有尝试过攀爬陡峭的山峰吗?如果你一回头就是万丈深渊,你需要紧紧的扒住崖壁缓缓的攀爬又是一种什么样的感受?大部分人可能会头晕、腿软、甚至发抖,萌生“要不换一种方式?”。但是悬崖上的种树人的工作条件比想象的还要艰难,他们需要背着与自己一样大的器械、树苗继续向上攀爬。悬崖上的种树人“点绿”了高墙峭壁,把中华民族永续发展的生态基础夯成了“铜墙铁壁”。

黄河之美美在心态

黄河水越来越清,老百姓对黄河的依恋感越来越强,黄河作为各民族共享的中华文化符号和中华民族形象国家元素的公约数价值也越来越凸显。如今漫步在兰州黄河风情线,除了两山对峙、大河奔腾的豪壮景象,还有因地而宜、设计精巧的弘扬社会主义核心价值观、铸牢中华民族共同体意识的宣传载体,以及火爆出圈的“绿马”玩偶、莫高窟冰箱贴、“三泡台”等特色文旅产品售卖点。黄河不仅成了人们安放身心、休闲赏玩的好去处,更成为传承历史文脉和民族根脉的大课堂。特别是在清凉的夏夜,全国各地许多人不远千里来到兰州参与“黄河大合唱”,当“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”唱响,人们热血沸腾啊,共同挥舞着手中的荧光棒,组成一片“星海”,这更是象征着“民族一家亲”的星辰大海。时空错位,同样的歌声在百十年前响起,无数抗日志士高歌着保卫黄河奔赴前线奋勇杀敌,奏响了凝聚各民族团结力量的保家卫国之声。

2023年兰州上演“黄河大合唱” 图片来自中国新闻网

新时代,这片星海里也不乏青年人的身影。在内蒙古家乡的黄河边,我和一起参加黄河段遗址调研的团队成员,认识了年已九旬的徐爷爷,他和我讲:“爷爷看到你们高兴呀,娃娃们也对黄河的感情越来越深了!”从我的第二故乡甘肃到我的家乡内蒙古自治区,不变的是将我们凝结起来的共同体意识,不变的是这种心态带给我们“家”的皈依。

作者和团队成员在内蒙古家乡调研黄河段遗址保护情况

一曲黄河谣,万古中华情。新时代的幸福画卷已经在黄河两岸徐徐展开,随着黄河流域生态保护和高质量发展战略的全面深入推进,我们看到的是千年黄河,岁岁安澜;看到的是群众安居乐业与乡村振兴、文旅融合持续推进。正如习近平总书记所说“黄河将来会更美”,这个将来之美既是母亲河九曲安澜、奔流不息的汤汤之美,更是中华民族伟大复兴如期实现的泱泱之美,更是各民族共同走向现代化、中华民族大团结亲上加亲的美美之美。

清澈的河流流淌于心,升腾为对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义道路清澈的爱。我们本是一家亲人,铸牢民族共同体意识,清澈的爱,都只为中国!

(本文为作者在西北高校青年师生铸牢中华民族共同体意识主题演讲比赛上的演讲稿,获参赛学生组二等奖。)

作者简介:刘文卓,兰州大学马克思主义学院2022级本研贯通学生,现任兰州大学“青马”宣讲团团长。曾获国家奖学金、兰州大学优秀共青团员等荣誉。