罗洪刚,兰州大学物理科学与技术学院教授,博士生导师。2017年至2022年担任兰州大学物理科学与技术学院院长。现任“兰州理论物理中心”、“量子理论与应用基础教育部重点实验室”、“甘肃省理论物理重点实验室”主任。曾任政协甘肃省第十二届委员会委员。

潜心科研 坚韧创新

1988年,罗洪刚考入兰州大学理论物理专业,1992年获兰州大学理论物理学士学位,1995年获兰州大学理论物理硕士学位;1999年获兰州大学德国吉森大学联合培养粒子物理与核物理博士学位,并留校工作。1999年至2003年在中科院近代物理研究所和理论物理研究所从事博士后;2003年至2009年在中科院理论物理研究所兼职副研究员。在理论所工作期间,他开始进入到高温超导电性这一凝聚态物理学领域最困难,也是最有意义的研究领域。高温超导的研究需要长期的理论积累和辛苦耕耘。他和合作者根据铜基空穴型掺杂超导体电子结构特点,预言c-轴电阻的普适标度行为,并解释了实验数据。曾有资深科学家这样评价这一成果:“这是一个可以写进教科书的成果。”随后,他和合作者又在该领域做出了一些系列的工作:建立电子型掺杂铜基超导体唯象两带模型,正确解释超流密度的低温行为,解决了该体系的超导配对对称性的争论;分析铜基空穴型掺杂超导体正常态大量的输运实验数据,提出赝能隙是支配输运行为重要的能量尺度。在强关联系统领域,他在Kondo效应的研究有较突出贡献,得到量子拉比模型的基态相图和量子相变行为,揭示了光-物质相互作用导致的超辐射相的本质,预言并指导相关实验工作。与此同时,他关注的领域非常广泛,比如介观输运和动力学控制、密度矩阵重正化群算法与应用,非线性物理等等。目前主要从事凝聚态理论研究工作,包括强关联电子系统、高温超导、介观输运、非线性系统及数值计算方法的发展及应用等。2020 年获批基金委理论物理专款“理论物理创新研究中心项目”(2021-2022),筹建“兰州理论物理中心”,2022 年该项目获滚动支持(2023-2026);2021 年获批“甘肃省理论物理重点实验室”;2023 年获批“量子理论及应用基础”教育部重点实验室;负责国家重大研发计划“量子自旋阻挫体系中新物态及奇异特性的调控研究”项目的子课题“新型量子自旋阻挫材料体系的探索及基本物性与建模研究”。他加强凝聚态理论科研团队建设,团队成员13人,其中教授5人,青年研究员3人,为学院开展凝聚态理论,光和物质相互作用等领域前沿基础科学问题研究提供了人才保障。该课题组已有多名教师成长为学院教学科研的骨干力量。一路走来,他先后主持完成或参与完成和在研10余项国家和省部级科研项目,包括国家自然科学基金委重点项目、杰出青年基金项目、甘肃省拔尖领军人才项目等。发表SCI论文共计180余篇,生动诠释了兰大学子“自强不息,勇于担当”的奋斗精神和“独树一帜,勇攀高峰”的科学追求。

躬耕讲坛 勤勉教学

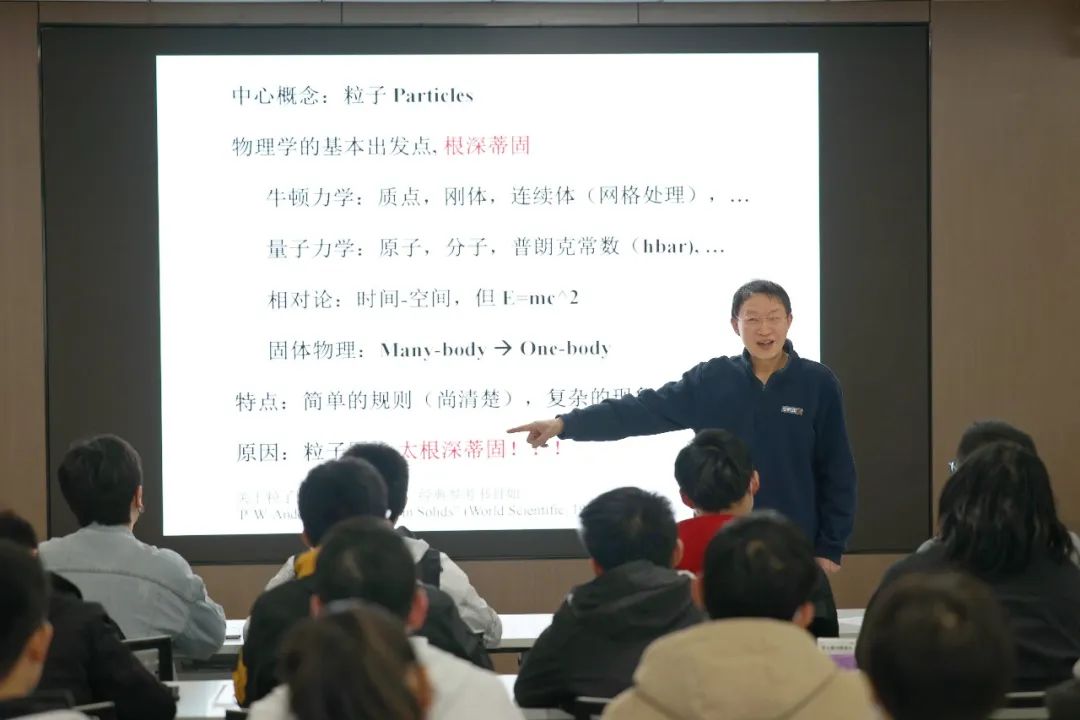

罗洪刚的职业生涯可以有多种选择。因为突出的科研成绩,他完全可以在中科院理论物理研究所开辟新的事业。但就在科研事业蒸蒸日上的时候,他却做出了一个令所有人都意想不到的决定:回到母校兰州大学,回到那个自己曾经十年求学,学术启蒙的地方。正如他自己所说:“兰大的物理专业在老一辈科学家长期努力下,已形成自己的特色,这些特色需要年轻一代的物理工作者去传承,去弘扬。”正是这种对科学执著的理念和责无旁贷的责任感使他毅然决定回到了兰州大学,积极承担起了本科生和研究生的教学任务,为本科生开设了《热力学与统计物理》《物理学概论》等主干课程;为研究生开设了《凝聚态物理导论》等课程,传授学生们许多物理学前沿知识。他耐心地为每一位学生解答疑惑,与学生之间研讨互动,探讨问题,答疑的效率高、效果好。把基础理论与实际应用相结合,把分级教学和潜心育人相结合,把第一课堂和第二课堂相联系,让学生受益无穷。注重运用启发式和学生自主探究式的教学方法,充分调动学生的学习兴趣和主动意识;实时关心国家和社会热点大事,注重课程思政,自然科学和哲学社会科学有机融合,让学生成长成才同步协调健康前行。

2019年以来,每年暑假带领学生进入企业进行实习实践,取得良好的成效。每年至少指导1篇本科生毕业论文,其指导的本科生学位论文《一维自旋1/2的海森堡XXZ链的精确对角化研究》被评为优秀论文。2022年,荣获2021年度本科毕业论文(设计)优秀指导教师。2019年,罗洪刚教授牵头负责甘肃省教育厅高等学校教学质量与教学改革工程项目“物理课程群教学体系改革探索”。2020年,负责的《热学基础II》本科课程入选国家级一流本科课程。2020年负责的教育部首批新工科研究与实践项目“依托物理学科培养高水平新工科人才”,结题验收获评优秀。

科学管理 甘做人梯

在担任兰州大学物理科学与技术学院院长(2017-2022年)期间,他结合新时代高等教育发展的要求和国家重大战略需求,启动了以“教学改革”为牵引的综合改革,组建了15个教研室,构建了13个教学团队;本着“分级教学、分类培养、厚实基础、宽泛出口”的原则,围绕物理学基础人才和应用型人才的培养,组建了数学物理基础、力学基础、热学基础、电磁学基础、光学基础、量子基础、固体物理基础以及计算物理基础等八个“课程群”建设方案,实施分级教学方案;围绕材料科学与工程、电子科学与技术等工科人才培养,提出材料化学、材料物理、微电子学、新工科等四个“课程群”建设方案,构建并打通从本科生到博士生培养所需的课程体系,同时根据学生爱好兴趣、职业生涯规划,对学生实行分类培养。起草制定学院“本科-专硕”贯通培养方案实施办法、“本硕博”贯通培养方案实施办法,修订完善学院各学科学术型博士、硕士培养方案,实行学科交叉融合教学,加快人才培养周期,着力提升人才培养质量。他重视理论教学和生产实践的紧密结合,全面贯彻新时代人才培养理念,带头积极探索“拔尖人才2.0”“新工科”和多层次专业人才培养的新模式。制定发布了“院—企、院—所、院—院”合作计划,联合高科技企业、科研院所等力量共建研究院、设置企业“定制班”、搭建可持续发展院企合作平台,把企业和科研院所需要的知识体系、技术技能等提前纳入人才培养体系中,实行多形式教学、多渠道发展,旨在培养基础扎实、面向基础研究的科研人才和视野开阔、面向应用研究的新型复合型人才。在他的领导和推动下,兰州大学物理科学与技术学院先后与广州奥迪威传感科技有限公司、西安隆基绿能科技股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、珠海艾派克微电子有限公司、广州新莱福磁电有限公司、沈阳隆基电磁科技股份有限公司、大连连城数控机器股份有限公司等企业建立了校企联合定制班。他重视青年教师成长,加强教学人才梯队培养,想方设法给青年教师创造学习、提升的机会,以自身的“敬业+勤业+精业”给青年教师、研究生树立了“学高为师、身正为范”的榜样。